E-learning et Covid-19

Apprentissage en ligne, conférences virtuelles, partage de connaissances, communautés virtuelles, le numérique s’est infiltré dans nos vies, il fait partie de notre environnement et change peu à peu nos habitudes, nos pratiques et notre manière de voir le monde. Les technologies numériques sont désormais un levier puissant de développement et de démocratisation du savoir.

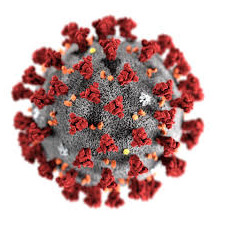

Pourtant l’apparition d’un nouveau coronavirus a plongé le monde dans l’incertitude et mis en veille toute activité. La quasi-totalité des écoles, des universités, des centres de formation dans le monde est à l’arrêt pour une période indéterminée. La rentrée universitaire est incertaine, la perspective d’une deuxième, voire d’une troisième vague, donne des sueurs froides aux décideurs et à la société elle-même.

Pourquoi les universités sont-elles si peu préparées à de tels scénarios alors que depuis près de deux décennies ces établissements tentent d’accroître leur offre de cours et d’activités en ligne? Comment tirer profit de cette situation et donner un nouvel élan à cette innovation inéluctable?

L’intégration du e-learning dans les institutions d’enseignement supérieur est un phénomène complexe alimenté par un ensemble de facteurs et d’enjeux parfois divergents dont les professeurs, étudiants et administrateurs sont les principaux acteurs. Développer des cours en ligne requiert des compétences, du temps et des efforts; or les enseignants sont insuffisamment outillés pour développer des activités en ligne. Certes, les universités offrent des formations, mais plutôt axées sur l’utilisation de logiciels ou d’outils numériques, ce qui ne répond pas suffisamment aux besoins d’apprentissage en design pédagogique d’un cours en ligne. Certaines institutions mettent en place des services d’accompagnement pédagogiques et technologiques pour la médiatisation des cours mais on observe que les demandes de soutien émanent la plupart du temps de professeurs déjà convaincus par les avantages de cette innovation.

Le e-learning est un changement de paradigme et bouleverse les pratiques de la pédagogie traditionnelle où le professeur, seul détenteur de la connaissance, sollicitait à l’occasion le pédagogue pour quelques conseils à propos du plan de cours. Aussi, s’engager dans la conception d’un cours en ligne c’est soustraire du temps à la recherche qui demeure un axe de reconnaissance et de valorisation pour le professeur. Cette innovation suscite de la crainte et de la méfiance.

Le e-learning a souvent mauvaise réputation et les préjugés sont tenaces même chez les étudiants! Les personnes n’ayant aucune expérience de formation en ligne ont la perception qu’ils seront abandonnés à leur sort et isolés. Les étudiants ont également le sentiment qu’un cours en ligne a moins de valeur qu’un cours en présentiel. Cette perception est en partie le résultat de mauvaises expériences : cours en ligne ennuyeux et lourds, réalisés sans aucun scénario pédagogique, dans lesquels on retrouve une multitude de fichiers PowerPoint.

Pour développer le e-learning de façon efficace et durable, il faut miser sur des formules innovatrices, assouplir les structures organisationnelles, changer les mentalités et passer d’une logique individuelle et linéaire à une logique systémique, collective et itérative.

La conception d’un cours en ligne est un travail d’équipe multidisciplinaire au cours duquel un ensemble de personnes compétentes dans différents domaines mettent en commun leur expertise. Professionnels, professeurs, concepteurs, informaticiens, spécialistes en multimédia échangent, partagent et apprennent ensemble dans un environnement stimulant, facilité par une hiérarchie flexible. Au cours de cette co-construction, les acteurs sont plongés dans une espèce d’incertitude créant une tension créatrice qui est un levier d’apprentissage et de développement personnel. En plus de la richesse des productions il en résulte un changement d’attitude, une plus grande connaissance des outils technologiques et pour certains la démystification du numérique.

Le mode hybride (Blended-learning) est une formule pédagogique particulièrement intéressante qui consiste à répartir les activités d’apprentissage entre le présentiel et le e-learning et ceci en proportion variable. Ce genre de formation offre une plus grande flexibilité aux étudiants et convient particulièrement à ceux ayant des contraintes géographiques, familiales ou autres. Aussi, la partie en présentiel permet de maintenir le lien social qui manque quelquefois dans un cours complètement en ligne. Pendant cette pandémie, elle est sûrement d’un grand secours pour les étudiants ayant cette modalité dans leur programme de formation.

Les enjeux institutionnels de cette innovation sont entre autres d’ordre financier et économique. L’investissement dans les nouvelles technologies est un facteur de développement, mais les institutions n’ont pas toujours les moyens suffisants et les pays ne sont pas tous égaux dans cette conquête du numérique.

La pandémie a mis en exergue les écarts qui subsistent entre universités en matière de formation en ligne. L’accès à internet n’est plus le facteur principal d’inégalité puisque les taux de connexion ont fortement augmenté dans la majorité des pays. La maîtrise des nouvelles technologies n’est pas non plus un obstacle puisque les digital natives partout dans le monde, affichent sur YouTube ou autres médias sociaux, leur créativité et leur habileté à utiliser les outils numériques. Les facteurs sont d’un autre ordre : manque de moyens financiers, manque de compétences, rigidité administrative, difficulté à actualiser les pratiques, peu de culture de l’innovation, peu d’interaction avec les autres institutions d’enseignement supérieur, etc.

Bien que de nombreuses universités aient entrepris la transition et perçoivent parfaitement l’enjeu du développement du e-learning dans une économie du savoir, l’adoption de cette innovation reste une entreprise complexe pour la plupart d’entre elles. La pandémie a mis en lumière l’hétérogénéité de l’intégration du e-learning . Certaines universités entretiennent la fracture numérique par manque, voire inexistence de politique et de vision du développement du e-learning. La vision doit être l’affaire de tous les acteurs de changement! Une vision partagée pour un déploiement systémique et durable du e-learning .

Projets communs et structurants, collaboration internationale, partage d’expertise et de moyens, élaboration de Moocs, recherche-action, sont autant d’occasions pour profiter pleinement du potentiel de ces technologies et rompre avec la culture de cloisonnement qui est un véritable frein à l’innovation.